「問うていたのではなく、問われていた」/ NoAM×Chomsky coffee &Libruary |シェアパートナー募集のためのインタビュー

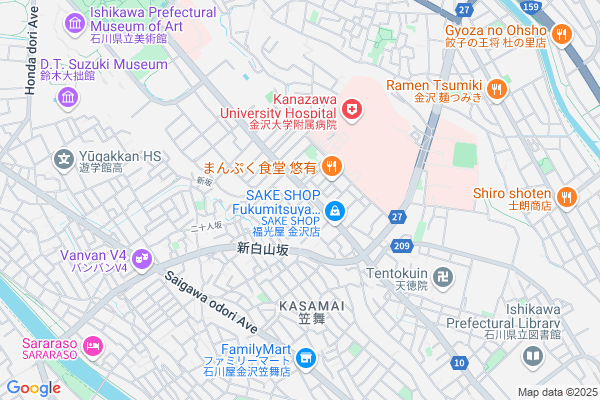

金沢市石引にある珈琲店「NoAM×Chomsky coffee&libruary」。大阪から家族で移住してきた林玄太さんが8年前に開いたお店で、2022年7月にこの場所でリニューアルオープンした。そして今回の移転が、店の「第四形態」にあたるのだという。(以前のお店についてはreallocalやはたらこう課にて定点観測的な過去記事ご覧ください)

今回は「店舗のシェアパートナーを新たに探している」とのことで、久しぶりにインタビューに訪れた。資金を投じたリニューアルで返ってきた「特大スランプ」、そこから脱して獲得した新たな視点。この記事が響いた方は、まずは一杯、「Chomsky coffee & libruary」のコーヒーを飲みに是非お立ち寄りいただけたら。

僕がやってるのは “撤退戦”

──借入ゼロで始めた「Chomsky coffee&libruary」から早7年目。“第四形態”としての新店舗です。なかなかの変態スピードですね。

林:側から見たら、「変わったことやってるなぁ」とか「攻めてるなぁ」って見えることもあるのかもしれないけれど、全然で。僕がやってることなんて、撤退戦ですよ、撤退戦(笑)。世の中に押されているのを、ギリギリのとこで踏み止まって押し返してるだけです。本当に。

──店の形態は、抵抗ないしガードの形態でもあったと。

林:自分の領域で、自分の言葉でやり続けない限り、同調圧力の方が勝ってしまうので。その撤退戦の間に、兵站なりを充実させて、押し返せるように。

──自分の領域と自分の言葉、ですか。

林:僕の場合、それが店であり家で。やっぱり大きい組織に属したり、世の中に流されてしまうと「自分がしっくりくる言葉」を失うんですね。いや、失うというより「漂白されている」と言った方が適切かもしれません。学生の頃は拙くても自分の言葉で喋っていたのに、金融マンになった途端にカチッとした業界用語を使いだしたりするみたいな、ね。そういう類の、漂白的な言葉ほど浸透圧が高いから、すぐに脱色されてしまう。それにラクなんですよ、そっちの方が。だからこそ「自分の言葉で喋り続ける」ということが大切なのかなと。何せ僕なんか“イロモノ”なんで(笑)。

加えて、僕が意識的にしていることでいえば、10代後半や20代半ばの自分が、今の自分を見た時にガッカリせえへんか、「あ、全然思ってたんとは違うけれど、悪くないよ」って彼らに言い続けられる在り方かどうかは、いつも自覚的でありたいと思ってますね。

“ごっこ遊び”からの脱皮

──今回のリニューアル店舗は、これまでのDIYな店舗の作り方とは異なり、大きな資金を投じて店としてのステージも変わったと思います。華々しいはずのリニューアル移転と同時に、数ヶ月の間、焙煎の大スランプに陥られていましたね。

林:もうそれは特大のスランプでした、リアルに珈琲やめようと(笑)。細かい話は色々あるにせよ、今振り返ってみれば、つまるところ「店の構えのクオリティに対して、自分の実力が足りていなかった」ということに尽きるのかな、と。

それはやっぱり、今回は「たくさんの他者が関わっている」ということがすごく大きくて。これまでの店はほぼ自分一人で作っていたから、「他人からフィードバックを受ける」ということが「自分の場所」においてはここが初めてやったんですね。

そして、今回は僕の要望を吉川(ENN設計スタッフである妻)が120%汲んでくれて、現実の形に落とし込んでくれた。つまり店構えは120%のものになったと。あとの「20%」分、僕の充実の仕方が足りてなかったように思うんです。

──逆にいえば、これまでの移転では失敗はなかったんですか?

林:それ相応の失敗はありましたよ。ただ、店が小さいなりの小さな失敗でしたね。それと同じことで、こちらが賭けたものに対して、大体同じ量・カタチで返ってくるもんやなぁと。「草野球」でプレーしてる人は「大リーグ」では三振できない、みたいなもんで。

もう少し言葉を紡ぐとしたら、今までは “ごっこ遊び” だったんですよ。“プロの自家焙煎屋さんごっこ”。もちろん一生懸命つくってはいたけど、その領域を出てはいなかった。

なぜって、自己完結的な作り方をしていたからなんですね。そこでやっぱり、今回との一番大きな違いは「お金」です。借入をせずに店を始めているって、そういうことで。当時は大きいものを背負い込んでいないから、失敗しても傷が浅い。身軽なんですよね。逆に言えば、初手からガチガチにお金かけてつくっていたら、今の形には絶対なっていなかったとも言えるわけなんですが。

こういう時代に「珈琲屋を続けていくこと」が如何に難しいか、自分でもよく分かってます。それも「店主のワガママを率直に出した店」、つまりプロダクトアウト(※)的な作り方だとしたら尚更。だから一回で上手くいくなんて、1mmも思ってませんでした。1回目の失敗を傷が浅い状態で受けておいて、それを教訓にしながら2回目3回目と回数を重ねていく、失敗しながらも精度を上げていく、みたいな。だからこうやって形態を変えながら、店を継続できていることは、ものすごくラッキーなことやなぁと、ホンマに腹の底から思ってます。

(※)プロダクトアウト…生産・販売活動を行う上で、買い手のニーズよりも「作り手側の理論を優先させる」「作り手がいいと思うものを作る」という考え方。 マーケットインの対義語。

“人生の正午” ドラスティックな転換点

──今回は賭けたものが大きい分だけ、返ってきたスランプも特大だったと。

林:特大でしたね。もう本当に強烈でした。以前だったら間違いなくストライクゾーンに入っていたであろう焙煎が “ガラガラポン” 状態で。でも上手く味づくりができていたプロファイルと失敗したプロファイルを見比べても判別がつかないんです。データと、目の前で起きている現象が乖離している。原因が皆目見当つかない中で調整を重ねて、「東出珈琲店」の東出さんや、「チャペック」のマスターにも話を聞いてもらって。手応えを感じながらも、行きつ戻りつを繰り返していました。結論から言うと、自分の思い込みによって“ある要素”が味に与える影響を度外視してしまっていた、ということに改めて気づくわけですが。

そんな渦中にありながらも、「以前の自分のコーヒーの味に戻す」ということは、比較的早い段階で出来てはいたんです。でも今度は「あれ、俺のコーヒーってこんなもんやっけ」と急にしょうもなく感じるようになって。むしろ渦中の焙煎の中に、キラリと光る要素があった。今度はその微かな煌めきをずっと探求していって。

そして、遂にリカバリーできた時のコーヒーが、自分にとってめちゃくちゃ美味かったんです。その時にふと気付いたんですね。そうか、僕は問うてたんではなくて、問われてたんやなって。

──問うていたのではなく、問われていたと。

林:はい。「俺が味づくりをするんや!」と息巻いてた時は、自分がコーヒーに対して問うてるつもりやったんですけど、実は僕の方がコーヒーに問われてたと。「ええ線いくな。ほんなら、どこまでできんねん」って(笑)。そうしたら、物の見方がグリッと、それこそコペルニクス的転回で180°変わって。

「40歳は人生の正午」という、ユングの言葉があるんですけど、ほんまに40歳が一つの転換点でしたね。40歳まではバーっと駆け上がっていく時期。そして総合的な人間的能力としては40でピークを迎えて、そこからは下りの時期。知識としてはうっすらと頭に入っていたけど、コーヒーを失敗し続ける中で、身をもって感じると同時に、すごくドラスティックな切り替えになりましたね。

視界に入っていたけれど、“見えていなかった”もの

──「花が好きになった」と突然言い出されたのもその頃ですよね。

林:そうなんです。お世話になってる方の奥様の命日の花を探しているときに、「そうだ『こすもす(※)』に行こう」と。義母がそこで花を買ってきてくれたことを思い出して。その花が、他のお花と明らかに違ってたんです。そんなマメじゃない僕でも、1ヶ月くらい綺麗に花が咲いていた。

それで「命日のお花はこのお店で」と決めて、こすもすさんを訪ねて扉を開けた瞬間に、バサーッ!と一気に“春”がきたんです。疲労感とか色んなものが吹き飛ばされるような…。「今、一斉に花たちが貴方のことを見てたわよ」って店主の泉さんがおしゃって。すごいなと。

そこに気付けたのも、自分がコーヒーに失敗し続けて、すごく疲れてたからやと思う。調子良い時に行っても何も感じ取れてなかったんとちゃうかな。

(※)…金沢市安江町にある花屋「花のアトリエ こすもす」

──今までも“在った”けれど、感知できてなかったものが感知できるようになったと。

林:ユーミンが「目に映る全てのものがメッセージ」って言うてはりましたけど、それは本当で。それくらいギリギリな状態でコーヒーと向き合ってたんで、慣性の法則というか、全ての物事に対してその射程が効いてくるようになって。「視界には入っていたけれど、見えてなかったもの」がすごくクリアに見えるようになったんですね。

与えられたものを、循環させていく側に

──ここまでのお話を聞いていると、「一つのお店の物語」としてすでに完結している気がするのですが、今回「シェアパートナー」を募集して「新たな登場人物」を迎える理由とは。

林:多分、6年前の自分は「店舗をシェアする人を探している」というお声がけをいただかなければ、店を始めていなかったと思うんです。言い訳なんかなんぼでもできるし、色々と保険をかけて絶対やっていなかったはず。

その頃の自分は―…いや、ここで自分というのはいらんけど、とにかく“持て余していた”わけです。世の中にフィットするものがないから、自分で作るしかない。「けれど…」と悶々してる時に、きっかけをもらって始めた店が今こうやって続いている。要は、そのことを「循環させていく」というか、今度は自分がそういう“きっかけ”を作っていく側にならなあかんなと。

──もう「問われる立場」だからですか。

林:そうなんです。あと、「一人で店をやる」って、あんまおもんないんですよ。店とか夫婦だったり、カップルや友達なんかも似たところがあると思うけれど。なんやかんや試行錯誤したり、感想聞いたり、そういう“やり取り”があると、今回のような一人で根詰めるスランプを回避できたりもする。もちろん、一人で悩むのもそれはそれで大事なことやけれど、1人じゃなく2人になることで「定量的に出力し続ける」ことができるんじゃないかっていう。原子力発電とかも一回止めてから発電するとなると、その初動にものすごいエネルギーがかかるじゃないですか。店として安定的に出力し続けるためには、一人よりも二人の方が、断然良いなぁと。あくまでも僕の場合は、ですが。

理想と現実がせめぎ合うところに、“凄い人”はいる

──具体的なシェアパートナーのイメージは、何かお持ちなのでしょうか?

林:フォーマットの部分でのイメージは特にないんですけど、「自分がやりたいイメージ」とか「作りたいもの」と、「それに伴う技術」を持ち合わせていて、同時にそれが良いもんになるであろうという感触もあるけれど「現実的な制約があってなかなかできない」とか「勤めている中ではその発露先がなかなかない」、みたいな人に来ていただけると一番良いのかなと。そういうところに、“凄い人”がおるはずなんですよ。

──“現実的な制約”という意味では、先入観かもしれないですけれど、子育てをされている女性のイメージがあります。

林:僕も実はそうなんじゃないかなとは思っています。子育てもちゃんとしたいし、でも自分のやりたいことも明確にあるという人。理想と現実が最もせめぎ合っている人ですね。性別は違いますが僕もその一人です。

このご時世でいきなり借入して店をつくるって、ものすごくハードルが高くなってます。だからまずはシェアから始めてみて、キッチンとショーケースを自由に使ってもらえたらなと。店の鍵はお渡しするので。

──Chomskyの営業時間(13:00-17:00)が体現しているように、林さん自身も4児の子育てをされていて「仕事を生活の中に無理のないシステムとして組み込んで“ライフワーク”にする」ということに長年取り組んでいらっしゃいますよね。

林:そうなんです。「お店をやる」となったら「完璧にやらなあかん」と思い込みがちですけれど、まずはできる範囲でいいんですよと。「子育ても仕事も全部」って、300パーセントくらいの出力で走ってる方もいらっしゃるけれど、そんな状態はあまり持続可能性がない。これからのスタンダードは「まず自分が楽しくやれていること」だと思うんです。それは多分お客さんにも伝わるはずで、それが「また行きたいな」って思ってもらえることに繋がるんじゃないかな。あ、もちろんコーヒーだけは完璧にしておきたいですけどね(笑)。

だから今回ご応募下さる方にも「失敗をあらかじめ折り込んだ形」というのをぜひ揉んでいただきたい。「子どもが体調を崩してしまって…」という日には、こっちで張り紙つくって貼っときますし。それで十分。

──子供の体調不良はあるあるですね。そもそも、そういう“変数”を前提としていない社会自体に無理があるように感じます。

林:そうなんですよね。垂直方向の生産性、みたいなことばっかりやってきた弊害が、子どもやお年寄りといった“生産年齢人口以外の人達”へ皺寄せとしていっている。

大人だけの社会なら、全てがコントローラブルなわけです。コマンドの入力に対して安定的に出力がある。入力と出力を繰り返したら精度上がるやんって。でも本来、そんな単純なものではないですよね。世の中には“変数”、つまり不確定要素がたくさんあるわけで。

今の世の中、それを排斥した「大人の社会」にどんどんなっているように感じていて、それがもう大人なはずの僕にとってもすごく息苦しいんです。僕が採用しているやり方って、すごく子どもっぽいので。これまでの店だって自分の手で作ってきたわけで、もう「LEGOか」っていう(笑)。

「わざわざ白票を投じた人」が、僕のお客さんなのかも

──視覚文化の昨今、なぜ今回のパートナー募集が、文字情報のみの長文記事なんでしょう。加えて「写真も一切なし」というストイックな事前オーダーで(笑)。

林:僕が「ええもん作ってはるな」と思う料理人や菓子職人の方って、古いレシピ本を持っている方が多いんですよ。レシピが全て文字で書かれていて、写真はほとんど載ってない。けれど、そこにある情報量はめちゃめちゃ多いという。逆に、今のレシピ本は写真は多いけれど、細かい手順は結構省かれていたりします。その文字情報の“行間”を読み取って、ものを作れる人。そういう作り方をしないことにはただの“コピー”にしかならないでしょう。そういう意味で、このインタビュー記事はある種の“フィルター”でもあるんです。

──想いの丈を伝えるという意味では、Chomsky coffee &Libruary のSNSで募集されるだけでも十分な気がしますが。

林:あれはちょっと濃すぎるんです(笑)。今まで僕のお店は「飲めば分かる/飲んだら分かる」という世界観でやってきていて、そういう人達しか来ていなかった。でもこうやって、インタビューとして“変換”してもらうことで伝わる先って、絶対にあるはずなんですよ。

そういえばこの春(2023年4月)、「誰のためにコーヒーを淹れたいのか」って自分の中で明確になった出来事があって。統一地方選の神奈川県知事選で不倫スキャンダルがあったでしょう。有力な対抗馬がいなかったこともあって、そのまま当選したわけです。でも、その時に面白い現象が起きていて。その選挙での「白票率」が、前回の2%から6%に増えたらしいんです。もちろん投票率も少し下がってるからその分を勘案したとしても、その2%から6%の票数の差分、つまり「わざわざ投票場に足を運んで、白票を投じた人」がいる。「その人たちが、僕のお客様なんかもな」って。

店のスタンスとして以前から「数」は追ってませんが、「“白票を投じた人”の中で、まだ僕の店のことを知らない人に知ってもらう努力」はせなあかんと改めて思ったんです。

あらゆる可能性を、担保できる場所に

──ちなみに現在のお店は「第四形態」とのことでしたが、これが「完全形態」になるのでしょうか?

林:いつも、都度その時点での「完成形」だと思ってやってるつもりなので、そういう意味では「完全形態」です。でないとお客さんに失礼ですしね。けど「その“完成形”を更新していく」というか、「変わらないで変わり続ける」ということは続けていきたいと思っています。店の場所が変わっても変わらない何かや、ずっと提供している定番も常にマイナーチェンジを重ねている、といった具合に。

──では最後に。毎度お尋ねしていますが、今なりたい「マスター像」とは。

林:そうですね…「人」としての「マスター像」というよりも、この頃は「場所」でありたいと思うようになりました。“場所性”を帯びていきたいなと。

──場所性。ちなみにそれはどんな「場所」なのでしょう?

林:あらゆる可能性を“担保”できる場所というか。例えば、「このままいったら、こうなるやろな」って見えてしまった人生に対して「あれ」って思った人たちが全然別のとこに行きたくなった時、「そんなんやめとき」ってなるんが世間の意見だと思うんです。

けれど僕自身くだんのスランプで「リスクを取った人にしか見えない風景が、確実にある」ということを身をもって体感しました。だから「リスクある方を取れ」って単純な話じゃなくて、そうやることでしか行かれへん世界が「ある」ということ。逆にいえば「やめる」という手だってある。そういうのもひっくるめて、“あらゆる可能性”みたいなんが漂ってる店でありたいというか。

あと、世の中色々厳しいけれど、自分の半径10メートルくらいは“優しい世界”にしたいじゃないですか。コーヒーも「厳しいコーヒー」じゃなくて、ホッとできる「肩の荷が降りるコーヒー」がいい。けど同時にそれはバチバチに美味いコーヒーじゃないと。二律背反というか、そういうアンビバレンスな状態をここで成立させたいですね。

──前回の「マスター像」と、おっしゃっていることは重なっている気もするけれど、「人」にピントが合ってた画角が、ちょっと引きになったというか。

林:そうですね、今まではマスターという「木」しか見えてなかったけれど、「土」の下にはものっすごい根っこが広がっていて、そして無数の微生物たちがそこにいるということがわかったというか。ひっきょう僕は、その場所に立ってる一人の人間でしかなくて。

それに僕の中での「マスター」は、やっぱり「チャペック」のマスターやから、マスターって呼ばれることに違和感というか照れ臭さがあるんですよね。ついでにいうと自分が「珈琲屋」をやっているということ自体、いまだに慣れない(笑)。でもきっと、それでいいんやろうなって。「いや〜何年やっても慣れへんよね〜」って言いながら、カウンターに立ち続けていたいですね。

(取材:2023年5月)

==================

<Profile>

林玄太 Genta Hayashi

1982年大阪府出身。高校卒業後、徳島の祖父の家で鍛冶屋を手伝い、その後バックパッカーとしてアジアを中心に放浪。帰国後、京都の大学に入学。大学に6年在籍し中退。その後小売系の企業のウェブ部門に就職。2015年に金沢へ移住してからは自家焙煎珈琲店「チャペック」で働き、2017年に独立。店舗をシェアする形で「ChomskyCoffee&Library」開業。その後同ビルの2階に移転。2022年7月に現在の店舗にて「NoAM×Chomsky Coffee & Library」をリニューアルオープン。

| 社名/屋号 | NoAM×Chomsky Coffee & Library |

|---|---|

| URL | |

| 名称 | NoAM×Chomsky Coffee & Library |

| 住所 | 石川県金沢市石引2-19-12 NoAM BLDG.1F |

| 備考 | ・店舗シェアをご希望の方は、まずは是非一度、コーヒーを飲みにいらしてください◎。 ・ご質問やお問い合わせは、「NoAM×Chomsky Coffee & Library」InstagramのDM、もしくは下記問い合わせフォームよりご連絡ください。 |

| 料金 | 賃料:応相談 |