山形ドキュメンタリー道場(1)/映像制作者たちの4日間 前編

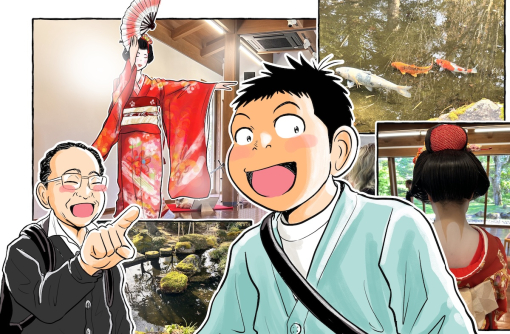

山形国際ドキュメンタリー映画祭2019が閉幕した翌月11月6日から、紅葉深まる蔵王温泉を舞台に山形ドキュメンタリー道場2019(以下、山形道場)が開かれました。

今年が2回目となる本企画は、アジアのドキュメンタリー制作者を蔵王温泉に4週間招き、山形での文化交流や制作者同士の交流機会とともに、作品づくりに没頭できる環境を提供するというもの。このアーチスト・イン・レジデンス(AIR)の取組みに加え、滞在初期の4日間には、世界で多方面に活躍する講師やアドバイザー、日本の映像制作者らが松金屋アネックスに集い、互いのラフカットや作品を観ながら多言語で質疑を繰り広げるワークショップも開催されました。2018年の第1回開催時には、現場を知る者同士の濃密な対話や、ドキュメンタリーへの溢れる愛情と熱意、そして交わされる抱擁、抱擁、抱擁の姿を見るにつけ、ここ山形に世界でも稀なドキュメンタリー制作者の稽古場が立ち上がったことを体感したのでした。

そこで今年は山形道場について全4回にわたりレポートしたいと思います。本企画を主催するのは、ドキュメンタリー映画の普及と制作者支援を目的に、世界各地でのワークショップや上映を行うドキュメンタリー・ドリームセンターです。

代表の藤岡朝子さんは、「個々に持ち寄った作品とは別に、今年もまた、とても重要なものが生まれたと思う」と話します。11月8日から開催された4日間の山形道場ワークショップでは、ロープウェイに乗ってドッコ沼まで散策したり、会場を移動して移りゆく蔵王の自然を肌で感じたりしながら、映像制作者8組と講師4人が代わるがわる自身の作品上映や発表を行って、複数のアドバイザーとともに意見を交わしました。

議論のなかでは実に多様な問題提起がありました。そのなかでも、制作者たちがともにぶつかる課題として共通して見受けられたのが、「被写体との関係性」、「制作者のジレンマ」、「個人的体験と表現」に関するものでした。ここではその3つのテーマで、各発表とディスカッションのようすを前後編で振り返ります。

「被写体との関係性」

講師の一人として参加した山崎裕さんは、撮影監督として是枝裕和監督や河瀬直美監督作品、TVドキュメンタリーなどで数多くの撮影を手掛けてきました。ハイチのストリートチルドレンの日常を追った1996年放送のTVドキュメンタリー「僕たちはあきらめない~混迷のハイチと子供たち~」(『日曜スペシャル』NHK-BS1)を上映後、被写体との関係性をどうやって築くのかと問われて返した山崎さんの答えは、「アイコンタクト」。「撮影しながら相手の目をしっかり見ていれば、ちょっとした不満の色や表情の変化にも気が付くもの。撮影する際の対象者との対話とは、相手の言葉や働きかけをカメラでどんなふうに引き受けてどんな映像で返すかであり、それが撮影者の仕事です」と山崎さん。これまでのキャリアでは、書面や口頭であえて撮影相手に許可を求めることもなかったと語ります。

カメラという暴力的な装置を抱えながら、いかに被写体との信頼関係を築くかは、撮影者の誰もが乗り越えなければならない課題です。参加者で映像作家の池添俊さんは、山崎さんの話に「はっとするものがあった」と言います。継母や祖母といったパーソナルなテーマで作品を制作する池添さんは、前作『朝の夢』で祖母を撮影したい思いを持ちながらも同意を得られず、声のみを録音したという経緯がありました。それでもやはり撮影したいと悩むなかで耳にした山崎さんの言葉に「撮影者として、対象者との関係性の築き方において気付きがあった」と語ります。(池添さんインタビューはこちら→(2))

終始積極的に参加者の発表に対して発言した山崎さんが、「撮ることができるかできないかは別として、本当に興味があるならば、もっと対象と接触してみるべきでは」とコメントしたのは、東京藝術大学の大学院で映像を学ぶ及川菜摘さんのプレゼン後のことでした。

東京に生まれ育った及川さんは、「東京生まれの人は、故郷がなくてかわいそうだね」と言った友人の言葉などをきっかけに、「東京は東京の外側から来る人たちによってできているのでは」という意識をもつようになりました。現在は、東京に移り住みながらもバブル崩壊後に失職したホームレスの人びとの撮影を進めています。しかし、撮りたい人物から撮影を拒まれたり、うまく接触できないなどの事情から、人以外の描写で自分の視点を提示することができないかと悩んでいる経緯を説明しました。山崎さんのコメントには、映像は関係性のあとにくるべきものだという鋭い示唆があったように思います。ドキュメンタリーは、カメラがまわる以前の、被写体との関係性を構築する時間の延長上に現れるものなのだと、あらためて気付かされる質疑でした。

一方で、撮影という行為は、自分自身が他者への信頼を回復する行為でもあるのではと考えさせられたのは、シンガポールからAIRで参加していたクリス・オングさんの発表と質疑のときでした。

オングさんの短編「You Idiot」では若い男性間の言葉と裏腹の感情表現が描かれ、「Sunday」では日常で芽生える欲望や暴力の刹那が淡く繊細な映像で表現されています。現在は、6年前に闘病の末に亡くなった母親と、自身もかつて暮らした家とをめぐる短編ドキュメンタリーを制作中。プレゼンでは、母親や家族に対する複雑な気持ちを抱えながらも、残されたものを映像に残そうとする強い思いを涙ながらに語りました。

映像だけでなく、脚本や小説などの書く仕事も手掛けるオングさんは、「一つのイメージを一瞬で伝えるのか、あるいは一段落分の文字で時間をかけて伝えるのか、どちらを選ぶかはテーマによって異なってくる」と話します。「制作中の作品では、人と物との関係性をとらえたい」と説明したオングさんに、講師のアヴィ・モグラビさんは、「具体的な物を決めて追いかけることで、映像を通じて私たちに伝えられることがあるのでは」とコメント。

アドバイザーとして参加していたメアリー・スティーヴンさんは、「これはあなた自身のための映画としてつくったほうがいい。それぞれの映像のインパクトなどは考えなくていいと思う」と編集者の視点で伝えました。