【愛知県・半田市】 発酵文化が根付く知多半島で 新たな文化産業を起こす 『半田赤レンガ建物』

【real local名古屋では名古屋/愛知をはじめとする東海地方を盛り上げている人やプロジェクトについて積極的に取材しています。】

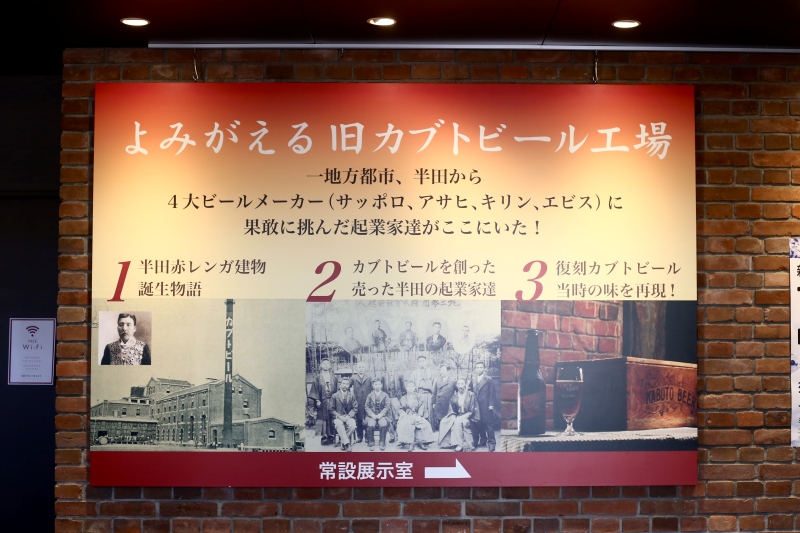

明治時代に建てられた「半田赤レンガ建物」は、かつて日本のビールづくりを支えた歴史的建造物。

長い時を経て再生したこの場所に、今年、新たな館長としてデザイナーの稲波伸行(いなば・のぶゆき)さんが就任しました。知多半島に息づく発酵文化を、次の時代へどうつなぐのか。お話を伺いました。

肥沃な大地と豊かな風土に恵まれ、古くから醸造業が盛んに行われてきた愛知県知多半島。

そのほぼ中心に位置する半田市では、明治時代に当時における最先端の発酵技術を用いてビールづくりが行われていました。

その製造拠点として明治31 年に建てられた「半田赤レンガ建物」は、地域が誇る発酵文化の継承とさらなる発展を願った当時の人々の熱意が結晶した、起業家精神の象徴ともいえる存在でした。

しかし、歴史の流れの中でやがてビール作りは途絶えて工場は閉鎖。その後は飛行機工場の倉庫やコーンスターチの工場など、時々に役割を変えながら最終的に持ち主の手を離れてしまいます。そのまま廃墟同然の状態で長年放置されていましたが、近年、歴史的建造物としてその価値が見直され、耐震工事を経て2015 年にリニューアルオープンを果たしました。

そんな貴重な歴史的遺構でもある赤レンガ建物に、今年の春、新しく館長が就任。抜擢されたのは、これまで各地の地場産業の再生と振興に力を注いできたデザイナーの稲波伸行さん。館内を案内していただきながら、知多半島で育まれた発酵文化のこと、歴史的建築物である「半田赤レンガ建物」のこれからなどについてうかがいました。

愛知県の産業の成り立ちに

深く関わってきた知多半島

長良川や揖斐川など、豊かな河川に囲まれた濃尾平野。愛知の産業の発展には、この地が豊富な水脈と肥沃な大地に恵まれていたことが大きな背景になっています。

1600 年代、徳川幕府はそんな地の利を生かして木曽檜の輸出や農業に力を入れ、知多半島では盛んに米が作られるように。そこから酒造りが始まり、廻船の航路が整っていた半田は水運の要としても発展。この地からさまざまな産業が起こっていきました。

米作りで花開いた醸造文化によって、味噌、醤油、酢、みりん、酒など、あらゆる発酵食品の製造が盛んになっていきます。さらに、工業が盛んな中部地方の機械産業の礎もこの知多半島にあるのだそう。

「トヨタグループの創業者である豊田佐吉が技術者とともに最初の織機を作ったのもここ半田の地。そうした歴史の流れを汲み、今でも知多半島にはあらゆる産業が集まっているんです」

歴史に翻弄された赤レンガ建物

誕生から凋落、そして再生までの道

江戸期から明治期にかけてますます盛んになっていく米作り。それにともない知多半島には酒蔵がたくさんできていきました。しかし当時、日本一の酒どころであった兵庫の灘に押されて、その数は徐々に減少。

「その様子を見て、このままではいけない、なんとかしなければ、と立ち上がったのが地元の名士だった中埜酢店(現:ミツカン)の四代目、中埜又左衛門さんでした。醸造文化の継承と発展を目指して新事業を起こしたいという思いでビールづくりが始まりました」

地域の醸造文化の衰退を危惧し、次の時代へ継承していける産業を地元に根付かせたい。

そんな中埜又左衛門氏の思いに賛同した地元の起業家らの情熱を結集し、莫大な資金を投じてドイツ式建築によるレンガづくりの工場が完成。本場ドイツから技師を迎えて本格的なビール製造が始まりました。

「しかし、その後に戦争が起きたり、資本家に他のビール会社と一緒にまとめて買い取られてしまったりして、結局カブトビールの名前は消えてしまうんです。この建物も次々と人手にわたるなど紆余曲折があり、最終的には買い手がつかないまま長く放置されていました。そしていよいよ取り壊されるかという時に、市民の声によって守られたんです」

歴史的にも建築的にも価値の高いこの建物を守ろうと、保存活動を行っていた「赤煉瓦倶楽部 半田」のメンバーたちの力で、2015 年、およそ半世紀ぶりにカブトビールが復刻販売。建物が再注目される大きなきっかけになりました。

「そのおかげで知多半島で育まれてきた発酵文化が改めて評価されるようになるのですが、正直言って、僕自身もつい数年前まで発酵についての知識はありませんでした。そもそも知多半島の歴史もほとんど何も知らなかったし …」

発酵文化の価値を知り見直した

知多半島の魅力

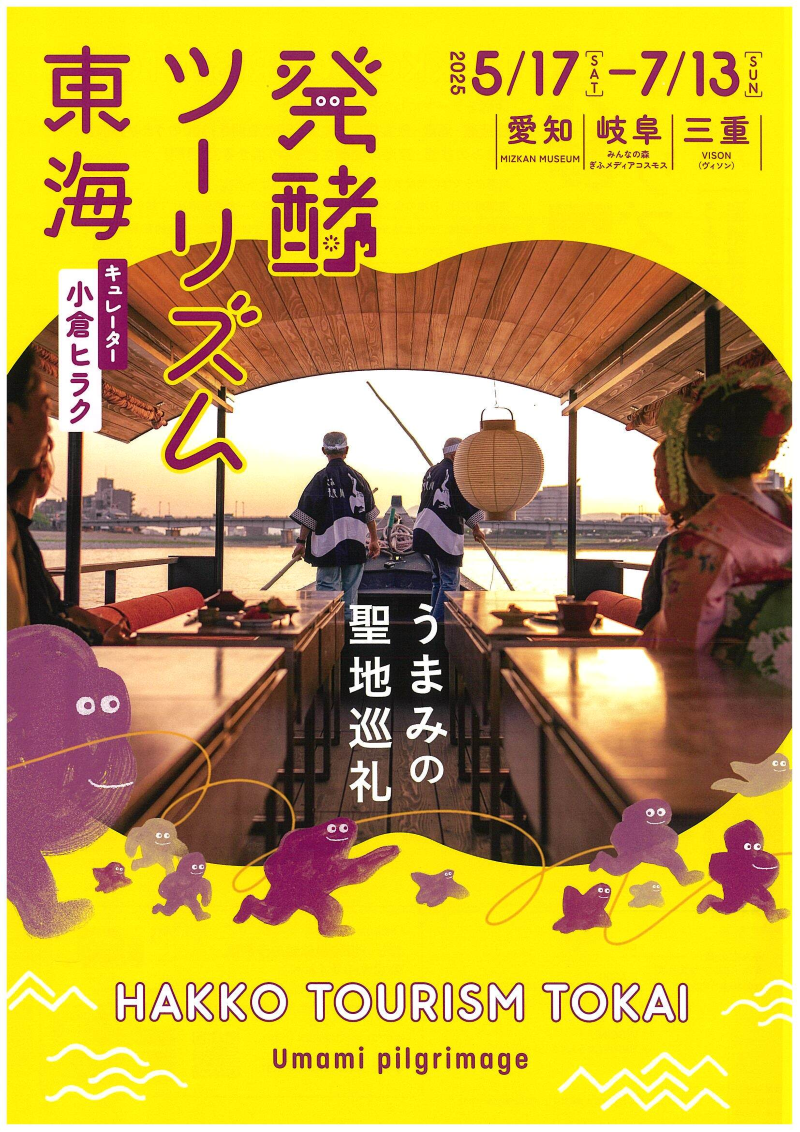

そんな稲波さんが赤レンガ建物の館長に就任することになったのは、発酵をテーマにした観光プロジェクト『発酵ツーリズム東海』https://www.reallocal.jp/119339 が大きなきっかけでした。

「東海地方の醸造の産地をめぐって発酵文化を学ぶという体験イベントで、昨年、そのプレ企画が行われた時に、僕はたまたま動画撮影のために現場にいたんです。そこには発酵のルーツである知多半島にぜひ来てみたいと、海外からも名だたる料理人やジャーナリス

トたちが大勢参加していました。そんな参加者たちの反応がとにかくすごくて。これは素晴らしい!と、みんなすごく感動していました」

発酵が世界からも熱い注目を集め、非常に価値のある文化だと知った稲波さん。中でも、特に印象に残ったのは海外のあるジャーナリストの言葉でした。

「発酵文化がここまでしっかり残っているだけでもすごい。しかも地域の産業として受け継がれているのが素晴らしい。これこそ地域の誇りだと。その言葉に改めて知多半島ってすごいんだと気付かされました。半田は中埜家が自分たちで作り上げてきた醸造文化を引き継ぎながら新たな種を落とし、次世代に繋げるための産業を起こした場所。まったく新しいものを持ち込むのではなく、地域の文化を守りながら新しいものを芽吹かせたというところに大きな意義があると思います」

半田赤レンガ建物の運営を担う半田市観光協会の事務局長から館長就任の依頼が舞い込んだのはその後のこと。

「観光協会事務局長の榊原さんとは、以前から交流があり、半田を中心とした知多半島の醸造産業の将来のために何かできるといいね、というようなことをよく話していました。まずはエリアミッションを作ってみようということになって、僕が〝文化産業を起こす〟というミッションを立てたんです。その言葉が榊原さんに響いちゃったみたいで(笑)。

榊原さんはこれまで僕が手がけてきた三重県菰野町での取り組み「かもしかビレッジ」https://www.rw-d.jp/works/4986.html のイベントにも参加してくれていて、そこでの様子を見てくれていたというのもあったかもしれません。でも、なぜ僕が?という思いもあったし、最初はあまり真剣に受け止めていませんでした」

しかし稲波さんは最終的に館長のオファーを承諾。発酵文化をはじめ、守っていくべき産業が脈々と息づく半田、そして知多半島のことが、その時すでに放っておけないほど気になるものになっていたのです。

「なぜかと言えば、やっぱりこの地がめちゃくちゃ面白いから。醸造だけでなく農業、漁業、畜産、そして機械工業。自動車産業のルーツもここにあると知り、さらにエネルギー産業の企業もたくさん集まっている。つまり昔から起業家が非常に多い土地でもあるということ。これはすごく面白くなるだろうという予感はありました」

楽しみな気持ちと同時に、解決しなければならない多くの課題も感じたという稲波さん。館長として〝文化産業を起こす〟というミッションのもと、今後に向けてさまざまな構想も考えているそう。

「現在、施設内では年4 回、企画展を開いています。将来的にはここを文化産業のスタートアップ拠点にしたいという目標があります。コワーキングスペースや貸しオフィスを整え、新しいことを始めたいという人たちがここからスタートアップを目指せるような。そうした人材の交流が生まれて大きなコミュニティになっていくといいですし、そのためには気づきや驚きといった〝アクシデント〟をたくさん起こしていくことが大事になってくると思っています」

館長としてのミッションを

これまでの活動の集大成に

今後は地域の産業を社会に広く認知してもらう仕掛けづくりにも力を入れ、地域のメーカーと組んで商品の開発にも乗り出したい、とも。

「発酵は昔から私たちの生活のすぐ隣にあるものでしたが、目に見えないのでその価値がなかなか理解されてこなかった。しかもメーカーさんが作る商品の多くが to-B、つまり対企業。これからはそれをto-C=個人の消費者向けにして、地域の人たちにとって誇れるものにしていきたいと思っています」

この場所を拠点に、地域に根付いて活躍する人材を生み出すことが今後の大きな目標という稲波さん。館長としてのミッションはまさにこれまでの活動の集大成だと話します。

「これまでいろいろな地域のことに関わってきましたが、自分自身が当事者であったことはありません。ここではもう少し踏み込んで、自分の意思で進めていく部分が多くなりそうです。僕は地元の人間ではないですが、だからこそしがらみが足枷になることもありません。そこを強みに思い切って動いていきたいですね!」

館長の稲波さんはこの場所にそんな未来の景色を描く。

知多半島 #カブトビール #発酵 #醸造 #発酵

ツーリズム東海 #明治の建築 #歴史的建築物 #妻木頼黄 #登録有形文化財 #近

代化産業遺産

| 屋号 | 半田赤レンガ建物 |

|---|---|

| URL | |

| 住所 | 愛知県半田市榎下町8 電話:0569-24-7031 |

| 備考 | ■イベント情報 |

-2-510x334.jpeg)