山形移住者インタビュー/渡邉舞さん

転勤族であった家族の事情で、小学校から高校までを過ごした山形ではある。とはいえ、その後はずっと遠く離れていたこの街になにか特別な思い入れがあったというわけではない。ずいぶん時を経て、なんとなく偶然のように再びやってきて住まうことになったというだけ、と最初は思っていたけれど、この山形の地で何気ない日々を過ごすうちに、徐々に、思いもかけず、「生きやすさを感じるようになった」とアーティスト・渡邉舞さんは言う。

「ミナミハラアートウォーク」「トライアングル」など作家として立て続けに参加・出品してきたアートイベントが終わり、ようやくひと息ついたような2025年の秋。なぜ渡邉さんはこの山形に暮らして作品を創るのか、お話を聞きました。

===今この山形で暮らしながら制作を続けている理由を教えてください。

渡邉:東京を離れて山形にきたのは、2020年4月のことです。

東京にいるときには、家族も友人たちも会社勤めをしている「ちゃんとした社会人」ばかりで、アーティスト活動のようなことをしている人はほとんどいませんでした。周りがそういうなかでわたしだけがその枠から外れていてしまっているからか、「え、大丈夫?」と心配されてしまうことも多く、自分だけが「間違っている」かのような不安を感じていました。

でも、山形に来て出会えた人たちの多くが、本当にさまざまな世代の、いろんな職業の、とても個性的な人たちばかりで、「こんなに面白い人たちがいるのか!」という驚きを受けました。そして、そういう人たちのことを知ることができたおかげで、ようやく「自分はこのままでいいんだな」「自分の信じるところに進んでいいんだな」と思えるようになりました。

ちょっとした偶然なのかもしれませんが、その新しい友人たちには「食」に関わりのある人がとても多く、料理人だったり、農家の方だったり、グルメの人だったり……します。そういう人たちを見ていると、季節の畑の実りとか、料理の表現力とか、食卓のゆたかさとか、といったものが心に余裕をもたらしてくれているように感じられます。そして、野菜をつくる人と、調理する人と、それをいただく人という循環がちゃんと目に見えるかたちで繋がっていて、自分もまたその中で生きているし、それに生かされているんだな、ということを確認できたような気もしています。

創作の環境としては、東京のときもいまも、いつも自宅のなかでのことなのであまり変化がないようにも思いますが、その一方で、わたしは自然を見ながら自然を題材につくるということが多いので、やっぱり山形に来てからはなんということのないふつうの散歩とか、歩いているだけで目に入ってくる山とか、窓の向こうに見える木々の色の変化とか、ふわっと漂ってくる草の香りとか、まいにちの食事とかというもので、季節の些細な変化を感じとれるようになった気がしています。すごく自然を感じることができて、いい時間を過ごしている、と実感することも増えました。

=== 渡邉さんにとってそうした街の環境と制作とは、繋がりがあるのでしょうか?

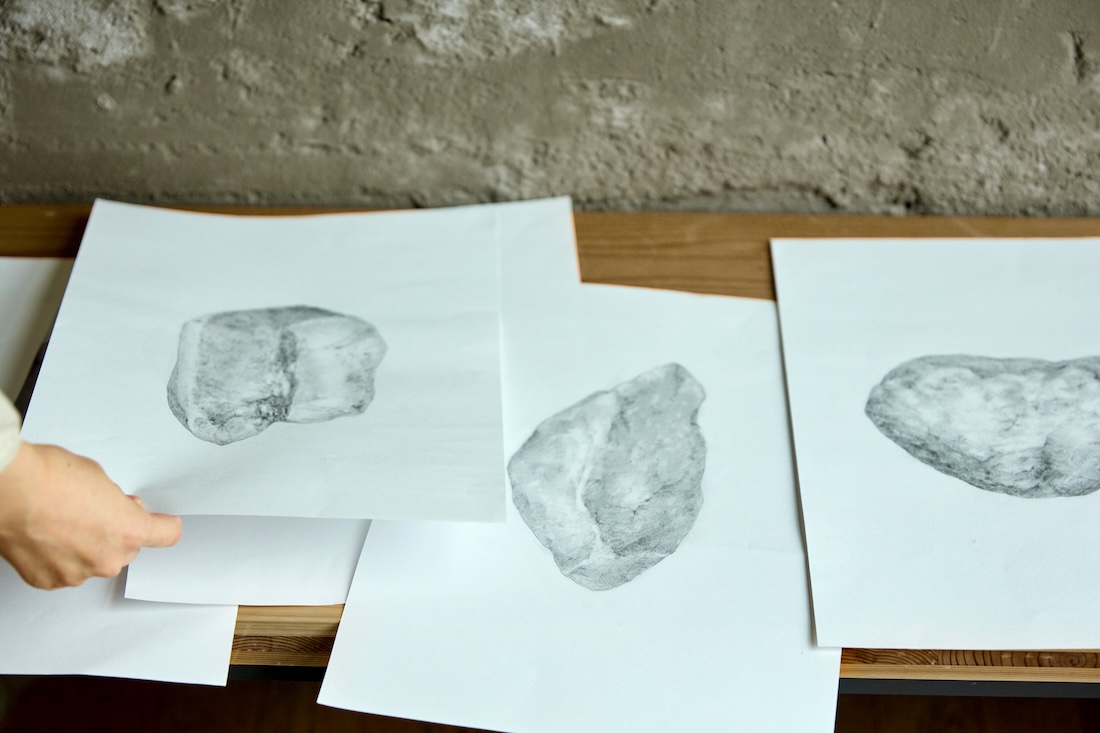

渡邉:なんということのないただの日常みたいなものを掬いあげて作品にするようになったのは、山形に来てから生まれた作風のような気がしています。

わたしは時間をテーマに作品をつくっているのですが、わたし自身が見えない時間の塊だと想像して、そのわたしがいままで歩んできた時間の「足跡」や「抜け殻」のような、ただ消えていってしまうものをカタチとして残そうとして、絵を描いたりしているのかな、と思います。たとえば、朝起きて歯磨きするみたいな本当に些細な行動とか選択とかの積み重ねで自分の動きができあがっていると思うので、それをなんとかカタチにできないか、と。

さらにいえば、自分だけの時間ということではなく、周りにいる人とかここにある土地の時間を表現できるような表現者になりたい、という想いがあります。自分がその土地と関わる意味みたいなものを探しながら創作を続けていきたい、と思っているんです。

その意味で、いまのわたしには、山形がとても合っていた、と思います。食とか、自然とか、四季とか、山形の文化というのは循環の文化のように思えて、ちょっとした発見のようにも感じています。でも、わたし自身もまた循環していかなければならない、とも思っていて。なので、もしかしたら、これからは山形を拠点にしつつも、どこか別のところへ行ってなにか新しいものを吸収して、それを山形に戻す、みたいな循環もやっていけたら、と考えているところです。

https://maiwatanabe.com/

https://www.instagram.com/maiwatanabe_works/

photo 川村恵理

text 那須ミノル