トークイベントレポートーwebとrealを行き来する ー

トークイベントレポートーwebとrealを行き来する ー

5月25日、拠点のPLAYCEでトークイベントを開催しました。テーマは「webとrealを行き来すること」。地域を伝えるにはWEBの力も、リアルの熱も欠かせません。その両方をつなぐ実践として行った企画の様子をお届けします。

内容は以下の2点

①自己紹介:各メンバーがこれまで行ってきたプロジェクトの紹介

②公開企画会議:これから実施していきたい企画についての企画案を持ち寄りトーク形式にて行った会議

▲当日の様子

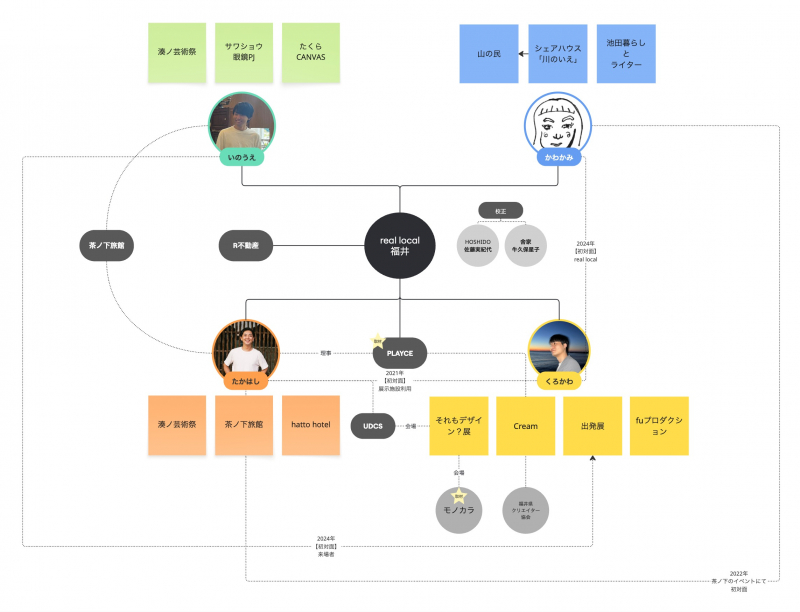

◯チームメンバーの自己紹介

普段、各メンバーそれぞれ全然違った活動を行っています。地域を定めて暮らしを追いかけたり、展覧会を企画したり、宿を運営したり、家業の工務店で働いたり。福井のリアルをお届けするにあたり、そんな我々の自己紹介から始めてみては?と、各自の紹介スライドを作成。ついでにチームメンバーの関係図も作成しました。

▲作成した関係図

それぞれの出会いは大体、誰かの企画にお邪魔したときや、会場を探しているとき。現場で実施してきた企画が積もり積もった結果、今のチームになっていることを再認識するきっかけになりました。当日会場にきてくださったお客様も、多くはリアルローカルメンバーのことを何かのプロジェクトで知っている人が多く、会場のみなさん含め、この関係図にもっと人や企画を足していきたいなと思いました。

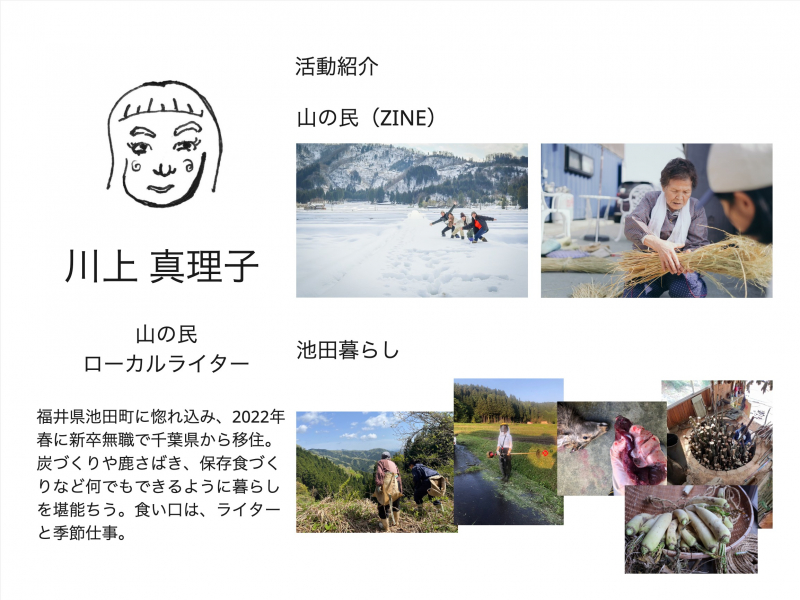

当日の自己紹介スライドより一部抜粋してメンバーを紹介!

・たくらCANVASプロジェクト

地元にかっこいい場所をつくりたいと、使われなくなった保育園を使ってマーケットを開催。県内の事業者が集まりしつらえなどを行い実施される。小さな山間の立地ながら毎度渋滞が発生するほどの集客力。

・サワショウプロジェクト

*越前鯖江経営デザインスクールにて生まれた企画。地域の担い手、産業の担い手の不足を課題とした沢正眼鏡さんとプロジェクトチームが協力し、まちにあらたなシェアハウスづくりを行った。

*越前鯖江経営デザインスクールとは:越前鯖江地域で開催されるスクール事業。デザイン経営の視点をもつ事業者と広義のデザインを実践できるクリエイターや右腕人材の育成を行い、創造的で持続可能な地域産業の醸成を目指す。

・山の民(ZINE)

池田町と大野市という盆地に暮らす4人が集まって、『いま、誰かが残さないと消えてしまう大切なことを残す』がテーマのZINEをつくっている。山菜、猟、鮎釣りなど暮らしの知恵/昔の正月のこと/町の一角で営み続けたはんこ屋さん、風呂屋のおんちゃんの思いを綴る。

・池田暮らし

プロジェクトというよりも、暮らしをベースとして様々な活動を行う。山のクラフトコークづくり、聞き書き、シェアハウス運営など。

・出発展

テーマは、クリエイターが提案する「観光×デザイン」。福井で活動するデザイナーや建築家などのクリエイターチームが中心となってさまざまな分野の地域プロジェクトを深掘る。いつもと違う視点で福井を見つめる場をつくり、ここが新しい観光の発信地となることを目指します。

身近なものをテーマにした、デザインの展示会です。普段当たり前のように触れているものには、いろんなカタチのデザインが潜んでいます。メンバーそれぞれが日々暮らす中で感じた「それ」を見えるカタチに落とし込み、多種多様な展示としてみなさまにお届けします。

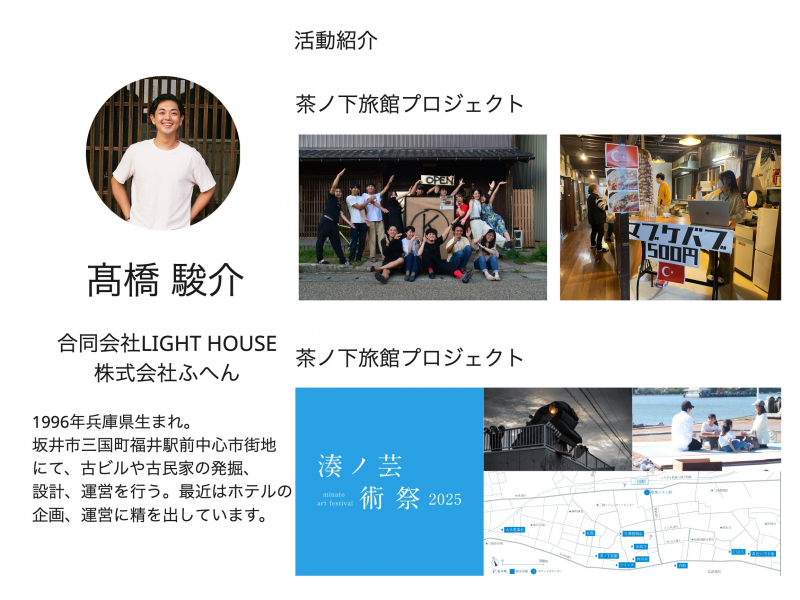

・茶ノ下旅館プロジェクト

築100年ほどの古旅館を運営。普段はシェアハウス兼ゲストハウスとして利用し、様々なイベントを企画。奥に長い施設にpop-up店舗を集めた仮想屋内商店街企画Co-tenや、寒い古民家で極寒のLIVE「大寒ふぇす」などを企画。

・湊ノ芸術祭

坂井市三国町で開催される地域芸術祭形式のイベント。空き家や空き地を展示会場として、全国のアーティストさんと作品を制作。まちを巡りながら作品を巡り、地域を体感するアートイベント。2023年よりスタートして今年3回目の開催となる。

◯公開企画会議

real localとして、集まったメンバーと取り組んでみたい企画案を各自が持ち寄り、会場からも質問をもらいながら公開会議のように話し合いました!会場からの質問はいつでもOK、アイデアを投げ込んでもらいながら、会場全体での会議に発展しました。

【①公開ヒアリング”real”を企画する】

「real」は、リアルローカルで記事を執筆する際に行うヒアリング(=取材)のプロセスを、“関係のデザイン”をテーマにトークイベントとして公開する企画。リアルローカルは「読む」だけでなく、「関わる」ことのできるメディアを目指している。情報を一方的に届けるのではなく、記事が作成される“過程”を共有することで、誰かが誰かの問いに触れ、自らの視点を更新するような体験の場を生み出したい。そんな思いから、この企画は生まれた。

主な特徴は3つ。

1)ヒアリング項目の共有

記事化前の想定や仮説をヒアリング項目として共有し、なぜこの人に、どんな意図で取材をするのか?から一緒に関われる。

2)記事の題材となる人と、興味を持っている人が現場にる

記事を介した一方向の関係ではなく、複数の立場の人が現場に居ることで話者と聞き手、また聞き手同士の関わりのきっかけになる。

3)その場の気づきが記事に反映される

会場からの質問など、その場の関係性によって記事のかたちが変わる。一本の記事を通して、参加されるみなさんにとっても、日常に疑問や興味を持ち、それを周りと分かち合う関係づくりのきっかけになることを目指したい。

【②都市と循環にブース出店する】

2024年11月、real local福井はR不動産が主催するカンファレンス「都市と循環」に参加した。「循環」をキーワードに国内外から様々な分野の識者が集い、これからの社会のあり方を考えるという趣旨で、識者によるトークや他出店者から得られる刺激やアイディアは鮮烈。去年は、結成間もなかったため、real local福井のメンバーがそれぞれ持っているプロジェクト(湊ノ芸術祭・髙橋、山の民・川上)を紹介する形でブースを作った。興味を持って立ち止まってくれる方も多く、新しく出会う方々に私たちがそれぞれやっていることを伝えられてとても嬉しかった。一方で、今年は「何を伝えたいか?どんなブースをつくるか?」ということが大きな課題。ある意味、real local福井として普段から活動している積み重ねのアウトプットでもある。大きなリアルの場で、どう福井を伝えたいか?メンバー内では、水の視点から福井を読み解く熱が高まっているが、まだまだ試行錯誤中だ。

【③ステッカーづくり】

real local福井の活動が始まって間もない頃、福井駅前でステッカー配りをしてはどうか?という案が上がった。この活動のねらいは、認知を高めることだった。福井では広く認知されているとは言い難いreal local。リアルな場に飛び出すことで、webメディアを知らない人などいろんな層にアクセスできると考えた。ただのステッカーを配っても面白くないということで、まず福井の推しローカルチェーンのアンケートをとり、その結果をグラフにしてステッカーを作成する話も出ていた。結局実施前に頓挫してしまったが、私たちは自分たちの活動域を、real local福井というwebメディアだけにとどめないという方向性が定まった。引き続き「なんかおもろい」を大事にしながらwebとリアルを行き来する実践を考えて行動に移して行きたい。

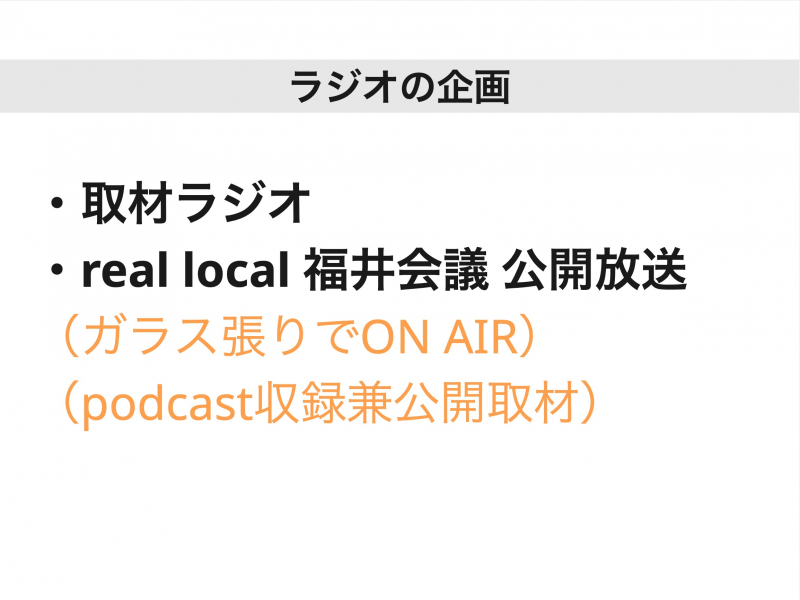

【④ラジオ配信をする】

私たちリアルローカル福井は、これまでウェブサイトでの記事配信を中心に活動してきたが、新たにラジオ展開を検討している。その狙いは主に3つある。

1つ目は、ウェブ記事の読みづらさを解消するため。リアルローカルというウェブのプラットフォームに記事を載せているため、ユーザーが積極的にアクセスしないと読まれにくい傾向がある。対してラジオであればSpotifyやpodcastなどのプラットフォームに載せることで、手軽に情報を得ることができる。

2つ目は、ラジオが多くの情報量を伝えるコンテンツに向いているため。音声情報は脳への刺激が少なく、より長く利用できる傾向がある。また、他の作業をしながらの「ながら聞き」が可能である点も長時間利用できるポイントだ。リアルローカルの記事だけでは伝え切れない情報量をラジオでは伝えることができる。

3つ目は収益化の手段として活用したいということ。ラジオでは将来的に広告収入が見込めるため、記事制作の継続につなげられると考えている。

具体的な発信内容は、リアルローカル福井のメンバーによる取材の様子や、活動の裏話などを生の声で届けていきたいと考えている。ラジオを聞いて興味を持った人たちが、ウェブ上の記事で私たちの写真、文章を見ていただけるとありがたい。「会場からは、PLAYCEが全面ガラス張りであることを生かす提案もあった。ON AIRを掲げて、生収録をガラス越しで見ることができたら、楽しいかもしれない。また、①公開ヒアリング企画と④ラジオ配信を合体させる案も上がった。」今後、どのようなラジオ展開を行っていくのか、その動きに注目していただきたい。

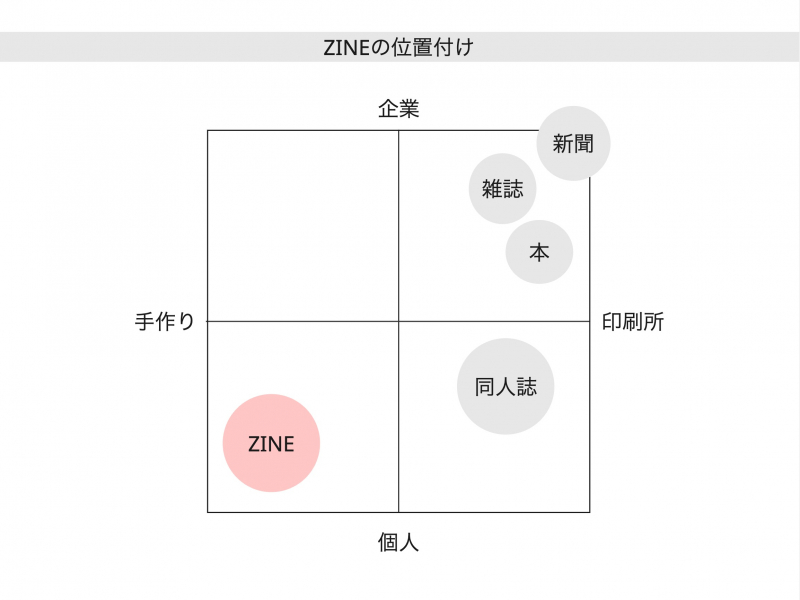

【⑤ZINEづくり】

普段はwebで記事を届けているが、それを紙にして実際に誰かの手に渡ることで、記事が偶発的に読まれたり、新しいつながりが生まれるのではないかと考えている。

1) 名刺サイズのZINE

名刺ほどの小さなZINEに、一目で読めるキャッチや要点をまとめる。小さいからこそ記事を読むハードルが下がり、ポケットに入れておけば、忘れた頃にふと出てきてまた読むきっかけをつくってくれる。「今すぐ読む/後で思い出す」という2つの時間軸を行き来するZINEである。

2) 回覧板のようなZINE

もうひとつは、福井の地域性と相性の良い、回覧板のように手渡していくZINEである。

地域のつながりが強い福井だからこそ、ZINEが人の手を渡りながら巡っていく形が似合うのではないかと思っている。受け取った人が次の人へ渡すことで、読むだけでなく「渡す」という行為そのものが読者の参加となり、地域に根ざした関係性が可視化されていくのではないかと考えている。

webとリアルを行き来しながら、地域の中に記事が循環していく。そんなリアルの面白さを、ZINEでこれからも探っていきたい。

▲ラジオ企画について、podcastへの愛を語るメンバー

どの企画もまだ途上ですが、いずれも「webとrealを行き来する」実践のかたちです。記事を通じて、そして現場で、またみなさんと出会えることを楽しみにしています。