2018年春、郁文堂書店のとある一日

2022年10月20日、郁文堂書店の原田伸子さんがお亡くなりになりました。

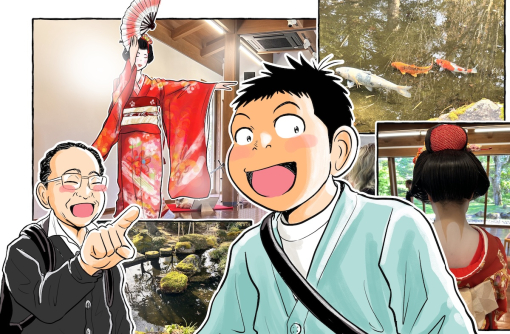

かつて、2018年の春、原田さんを取材し記事を書いたことがありました。その掲載先であるメディアはすでに存在していないこともあり、その記事を引き取らせてもらい、今回この real local に載せることにしました。当時のそのメディアのテーマは「なにげなくも美しい東北の日常を旅しよう」というもの。山形市七日町のシネマ通り界隈ではエリアリノベーションが広がりつつあり、まちが楽しくなりそうな灯りがポツポツと増えている頃で、その灯りの中心のひとつが郁文堂書店でした。まちをひらいてみたい、という若いひとたちの願いや情熱に優しく応え、たくさんの可能性を与えてくださっていた温かい存在が原田さんだったのだということを、いま改めて感じます。

ご冥福をお祈りいたします。

===

2018年3月某日午前10時。

わずかに開いていた郁文堂書店のシャッターをぐっと押し上げて店内に入ると、まだ電気のついていない薄暗いなかに原田伸子さんがいた。天井に近い高窓から朝の陽の光が射していた。

「戦争だったころは軍備工場に電気を供給するために週に1度は必ず停電になったの。停電中の暗いなかでも営業ができるようにと、自然の光を店内に採り入れるためにこの窓をつけたのよ」と伸子さんは言った。

郁文堂書店は、伸子さんのご主人のお父さんが1933(昭和8)年に創業した本屋さんだ。創業者であるお父さんはもともとは教員になりたかったが、恩師の先生から「教員とおなじように文化と教養を人にもたらす大切な仕事がある」と勧められたのが本屋さんだった。東京の古本屋で10年余りの修行時代を経て、七日町大通りに店を構えたのだった。

1941(昭和16)年、お店は七日町大通りから七日町旭銀座(今のシネマ通り)に引っ越しをする。

郁文堂書店はいい本屋だった。街で一番大きな本屋ではなかったし、すこし地味なお店だったけれども、とてもいい本屋だった。史書を多く扱い、他店にはない謡曲の本も扱い、自社企画の出版物も作り、文化と教養にあふれていた。

伸子さんが郁文堂書店にお嫁に来たのは23歳の頃。

伸子さんもお店で営業をやった。若旦那であったご主人はおとなしい性格の人で、裏方で経理をやった。ご主人のお父さんは外回りの営業をして、お母さんはお勝手口を担当した。夜間学校に通いながら住み込みで働く学生もいた。女性事務員もいた。多いときには8人ほどがこの店で働いていた。とにかくどんな本もいっぱい売れた、と伸子さんは言った。

創業から85年にもなる歴史をもつこの店には、今もさまざまな古いものが残されている。

ながい時間を経て色を濃くしたもの、日焼けして色をなくしたもの、汚れたもの、ツヤを纏ったものがたくさんある。そういうものたちがたくさんあるからこそ、とても懐かしい感じのする居心地の良い空間になっているように感じられる。

伸子さんが、実家からもらってきたのだと言って嬉しそうに見せてくれたのは、実のお母さんが持っていたという「綿入れ」だった。寒い季節などに着る着物だ。その裏地にはいくつものキレが綺麗に継ぎはぎされていた。慎ましい暮らしのなかで、ものを大切にして、ていねいに丁寧に手仕事するようすが目に映るようだ。伸子さんは「これを見ると泣きそうになる」と言った。

今、お茶を出すから、と伸子さんが言った。

から茶でもいいからお店に来たお客さんにはお茶を出せ、とご主人のお父さんに教わった、と伸子さんは言う。

「昔、お父さんは、役所だとか学校とか会社とかいろんなところに自転車で本の配達に回ったんだけど、お昼どきにおにぎりを食べる場所もなかったからそういうお客さんのところで食べさせてもらうの。そうするとね、お茶を出してもらったり、お汁を出してもらったりしたそうなのね。だからね、うちに来たお客さんにも、わざわざ来てくれたんだから必ずお茶を出せって。そう言ってたの」

郁文堂書店はいつのころからか「郁文堂サロン」と呼ばれていた。

教養のある文化人たちが集まり、腰かけ、お茶を飲み、談笑する場所となっていた。ここに来ない文化人はいない、というほどだった。また、七日町での宴会が始まるまでの時間つぶしに寄る人もいた。電車やバスを待つ時間のあいだに寄る人もいた。

郁文堂はまた、いまのコンビニのようになんでも置いている庶民の商店のようでもあった。ここに来ればなんでもあると思っている人も多かった。

郁文堂の2階では、ある時期には、謡曲や書道やお華やお茶といったお稽古ごとの教室もひらかれた。子どもから大人までたくさんの人がここで学んだ。

とてもオープンで、たくさんの人が集う場所。それが郁文堂だったのだ。

ご主人が病に倒れた2007年頃から、伸子さんはお店のシャッターを閉めた。

しかし、それから10年ほども経ち、2016年以降、荒井良二さんやナカムラクニオさんや馬場正尊さんや東北芸工大の学生さんやたくさんの人との出会いを通して、そのシャッターはまた開くことになってしまった。リノベーションしたけれど、古いものは古いままに残してある。昭和16年の建造物そのまま、と言ってもいいくらいだ。

郁文堂はこれまで本屋であったし、これからももちろん本屋だ。

これまで人の集うサロンであったし、これからもまたサロンであるだろう。

2018年の今も、ここで誰かがいつもお茶を飲んだりお菓子を食べたりしている。

「復活してしまったから、続けるよりほかないでしょう?」と伸子さんは笑う。

さて、これから郁文堂の歴史はどんなふうに続いていくのだろうか。

写真・文/那須ミノル(2018.4)