切り離し長屋の活用を模索する-近畿大学 建築都市再生デザイン研究室との共同PJ-

大阪といえば長屋。魅力的なストックであるにも関わらず、相続や老朽化、複雑な権利関係などで取り壊されたり、放置されたりすることも…。そんな長屋の問題の一つでもあるのが切り離し長屋。街なかでも見かけることのある長屋の一部が解体されて残った建物の外壁が現れる光景。今回は東大阪市の河内永和にある切り離し長屋を対象に近畿大学の建築都市再生デザイン研究室との共同プロジェクトで、活用方法を探りました。

東大阪市の長屋事情

大阪は全国で最も長屋が多い地域として知られますが、なかでも東大阪市は、全国的にも長屋の残存数が多く、2023年の統計では全国第9位。

戦前から中小企業や町工場が密集する工業都市として発展してきた東大阪市。職人や工場労働者が多く暮らしたこの地域では、低コストかつ高密度に住宅を供給できる長屋が数多く建てられました。東大阪市では戦時中も大きな被害を受けず、大阪市都心部のように集合住宅や市営住宅などの戦後の復興住宅に置き換わることもなかったので、今もなお長屋が多く残っています。

特に今回の物件のある河内永和は、銭湯や程よい近所付き合いなど、昔ながらの生活様式も残るエリア。都心部ともちょうど良い距離感で、どこかのんびりしていて、市内の長屋とは少し違った暮らし方ができるかと。過去、長屋をリノベーションした物件にも都心ではできない長屋暮らしを求めて、入居される方もいました。

「切り離し長屋」とは

東大阪市の長屋事情は分かりましたが、もちろん課題もあります。

相続問題や空き家化、老朽化の問題で取り壊されたり、所有者が複雑化していたり、設備更新に費用がかかるために放置されている長屋が多いことも事実。

今回着目するのは、そんな課題の一つでもある「切り離し長屋」。相続や老朽化によって一部の住戸を解体する際に、隣接する住戸との共有部分を切り離された長屋で、街なかでも見かけることがあると思います。解体によってできた空地は、不動産市場でも再建築の制限があったり、セットバックしないといけなくて小さい建築しか建てられなかったりと、扱いづらい存在。売買が困難なケースもあり、利活用の難しさから放置されることもあります。

近畿大学と共同で「切り離し長屋」の活用を探る

切り離し長屋をどう活かせるか。今回は河内永和の住宅密集地にある木造平屋建ての切り離し長屋を対象に、近畿大学建築学部の建築都市再生デザイン研究室の学生と一緒に活用方法を探りました。

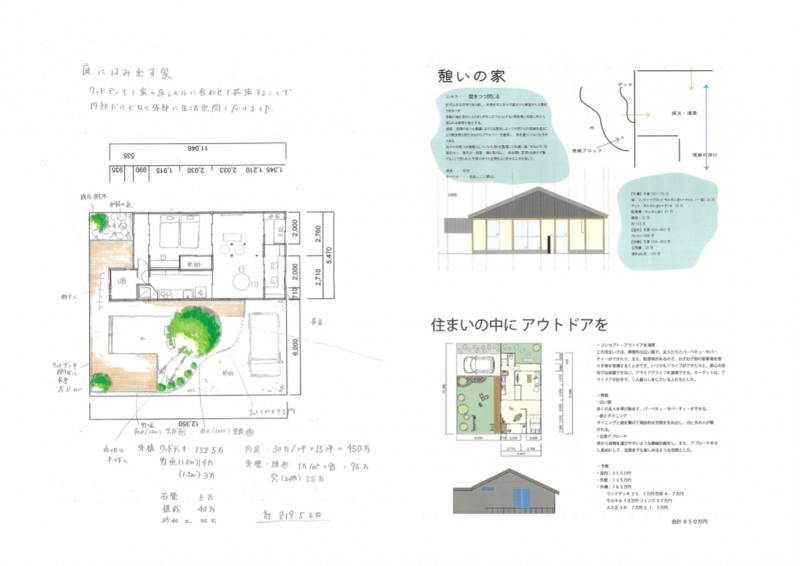

解体後の空地と切り離された長屋を一体として賃貸することを前提に、使い方や可能性を自由に考えてみるところから始まりました。数回の授業の中で模型とプレゼンシートを作成、大家さんにもプレゼンを実施しました。空地と接していることを活かして、店舗併用する案や、ペット共生、畑を運用する案など、沢山のアイデアが生まれました。

実施にあたり使用用途や予算、その他前提条件を再整理した上で基本設計案を提出してもらい、計画が始動。提案で出たキーワードや要素をもとに方針を固めていきました。

改修のポイントと学生によるDIY

築年不詳の木造長屋の改修にあたり、大家さんの要望は切り離し長屋の活用提案になることと河内永和の風景に馴染むようにすること。その2点を手かがりにした主な改修内容をお見せします。

現在賃貸募集中!

植栽を楽しんだり、野菜を育てたり、アウトドアな趣味を楽しむ余白があったり、駐車ができる実用性があったりと、都会ではなかなかできない庭と繋がった暮らしができる賃貸。切り離し長屋の活用案の一つとして、いかがでしょうか。

大阪R不動産で現在募集中ですので気になる方はお問い合わせください。

| 所在地 | 東大阪市永和 |

|---|---|

| 建物構造 | 木造平屋建 |

| 備考 |