【金沢】地域に新たな“巡り”を生み出すサスティナブルジン。「MORI NO NIWA」オープン!

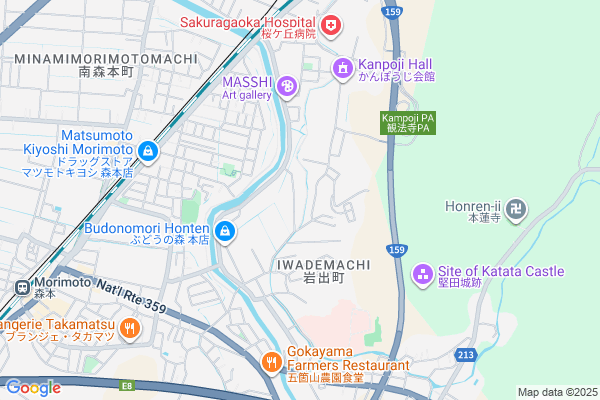

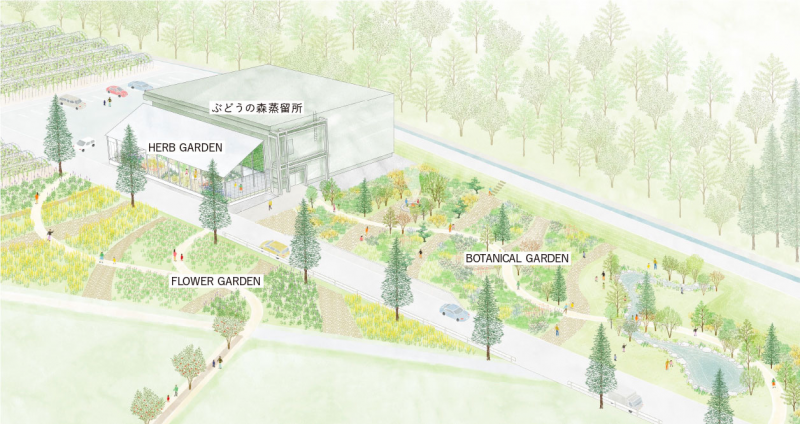

金沢市北部の岩出町に、2025年9月25日にオープンした「MORI NO NIWA」。MORI NO NIWAとは「ぶどうの森蒸留所」を中心とするエディブルガーデンの名称であり、この地で育つ作物を用いてつくられるクラフトジン&ボタニカルドリンクのブランド名です。そしてネイチャーポジティブな循環型経済を実現していく「プロジェクト」でもあるのだとか。今回はオープンしたばかりのMORI NO NIWAにおじゃまして、立ち上げの経緯やプロジェクトのミッションなどうかがってきました。

中山間地の耕作放棄地に誕生した

「蒸留所」と「エディブルガーデン」

田んぼと畑、その背後には小高い雑木林ー‥。日本各地の“中山間地”の景色とも重なる、金沢市岩出町に広がるのどかな里山風景の中に、2025年9月にクラフトジンの蒸留所を中心としたガーデンエリアがオープンしました。

耕作放棄地で育てたボタニカルや、里山の間伐材を蒸留

「MORI NO NIWA」では、耕作放棄地を活用して育てたボタニカルや、クロモジなど里山で育つ香木の間伐材を蒸留したブレンデッドジン&ボタニカルドリンクを製造しています。オープンデーには併設されたショップでブレンデットジンやボタニカルドリンクを購入することができ、また蒸留作業の様子を見学することもできます。(※商品はWEBからも購入可能。オープンデーもWEBから確認できます)

ソバキュリアスなど「あえてお酒を飲まない」ライフスタイルが広がる中で、時代を先取りしているバラエティ豊かなラインナップ。ソムリエでもある蒸留家がブレンドしたドリンクは、様々な香りやフレバーが調和して、まるで一つの果物のような芳醇な味わいです。

はじまりは、ぶどう農家

MORI NO NIWAの中心となる蒸留所の名は「ぶどうの森蒸留所」。「ぶどうの森」とは、ぶどう農園からレストラン事業、ケーキ&菓子製造、ウェディング事業など実に幅広い事業を展開する、地元で有名な企業の社名です。

1982年にぶどう農家として創業し「一本のぶどうの木」から事業が始まった持つことから、「ぶどうの木」という社名で長年親しまれていましたが、事業展開が多様かつ有機的に連携してきたため、40周年の節目であった2022年に「ぶどうの森」へと社名変更。「木」から「森」へ、「森」は多様性やつながりの象徴として、同社のあゆみと重ねて名付けられたそう。

なぜ、クラフトジンの製造を?

地元民としては、ケーキやお土産、そしてレストランのイメージが強い「ぶどうの森」が、なぜ クラフトジン製造を?

全国的にクラフトジン人気が高まっていて、かつローカルでマイクロな蒸留所が増えている潮流の中での、「いち新規事業」という位置付けなのかと思いきや「これは、私たちの社運をかけたプロジェクトであり、農家としての“原点回帰”でもあるのです」。そう語るのは、ぶどうの森広報担当の池田さん。

農家としての、土地への眼差し

その始まりは、遡ること10年以上前。ぶどうの森 本店がある金沢市岩出町はかつて水田が広がる地域でしたが、農業離れや高齢化の流れの中で年々耕作放棄地が目立つようになってきていました。背丈を超えるような雑草が生い茂り、獣害も深刻化。

ぶどうの森創業者であり現会長の本(もと)さんは、現在も田畑に出て農作業をする「いち農業人」。子どもの頃から見て育ってきた里山風景が荒れていく様子を看過できず、「なんとか次世代に農地を繋いでいけないかと」と耕作放棄地を借りあげては農地へと転換する活動を会社として長年続けてきました。

その活動を続ける中では、著名なランドスケープデザイナーの団塚栄喜氏率いるアースケイプとの出会いからはじまった「ラシェット プロジェクト」など、農業と人をつなぐ景観を創出するプロジェクトなども生まれていきました。

「僕らとしては、“原点に帰ってきている”感覚なんです。色んな才能との出会いの中で菓子製造や飲食業など、多岐にわたる事業展開をしてきましたが、原点はやっぱり“農家”。だからこそ“土地に対する眼差し”が、この事業の根底にはあるのです」そう話すのは、長年耕作放棄地の農地転換を担当してきた、ぶどうの森の利谷さん。

本当の意味で“サステナブル”であるために

活動の理念に共感してくれる人も多く、地域の協力も得られるようになってきたものの、「事業」として「持続可能」とは言い難い状況でした。

「なぜなら、この事業自体での収益はほとんどあがっておらず、本業である菓子製造やレストラン事業の売り上げから資金を投入することで成り立っていたからです」と池田さん。

つまり理念としてはサスティナブルな活動ではあるけれど、事業としては“サスティナブル(持続可能)”ではなかった。「この活動を未来へ向けて継続していくためにも、“自立”する必要がありました」。

ソムリエによる「蒸留」という新たな“表現”

時は進んで、2020年のコロナ禍、緊急事態宣言の発令により休業を余儀なくされていた、ぶどうの森が運営するレストラン「レ・トネル」では、ソムリエの福島さんが、大量に積み上げられたハーブを前に考え込んでいました。

それは自社農園で栽培されたハーブで、コロナ禍で行き先を失って大量に余っていたところを「これ、なんとか使えんけ」と会長がレストランに置いていったものでした。すぐに萎れてしまうハーブでしたが「蒸留して保存しておけば、何かに活用できるかもしれない」と福島さんは思い立ちます。

アルコールの有無を問わない「新たな食体験」の提案

頭に浮かんだのは、レストランで福島さんがオリジナルにブレンドして提供していたドリンクへの使用。実は本会長はいわゆる“下戸”。アルコールが飲めない会長のために、ノンアルコールでもペアリングを楽しめる飲み物を、ソムリエである福島さん自身が手作りし、レストランで提供してきた背景がありました。

「ソムリエは、基本的には“仲介者”です。素晴らしい生産者がつくるワインが先にあり、その中から最良の一杯を選び、五感を駆使してその魅力をお客様にお伝えすることが使命です。けれど、シェフが旬の食材で料理を作るように、ドリンクも“自分たちの手でクリエイションすることはできないだろうか?” いつしかそんな思いを抱くようになっていました」

福島さん手製のドリンクは好評で、来店するフーディーからも「このドリンクは世界レベルでも通用するよ」との声をもらうことも。類まれなるブレンダーとしての才を、この頃から発揮していました。

循環を生み出す“心臓部”、蒸溜所の稼働

耕作放棄地での活動の事業化、ソムリエによる蒸留への挑戦、アルコールの有無を問わない新たな食体験の提供ー‥いくつもの物語が絡み合い有機的に繋がり合うことで、MORI NO NIWAプロジェクトが動き出しました。

この循環を生み出していく心臓部となるのは、やはり“新たな付加価値”を生み出していく「蒸留所」。

現在ぶどうの森蒸留所では、2種類の大型の蒸留機を採用しています。一つは「常圧蒸留」で力強い風味を集めることができるアーノルド・ホルスタイン社(ドイツ)製の銅製蒸留機。もう一つは国内製のステンレス減圧蒸留機。沸点を下げ、低温でじっくり蒸留する「減圧蒸留」により、繊細ですっきりとした香りを抽出。葉や茎・花びらなど、部位によって蒸留方法を細やかに調整し、最良の香りを抽出しているそう。

MORI NO NIWAという“作品”を描くように

蒸留する素材も実に多様。自社農園で育つハーブや農作物、里山で間伐されたクロモジなどの香木ー‥。

そして蒸留所の側にある菓子製造を行うファクトリーから出る、果物のフードロスも。皮や芯など、スイーツには使用されない部分の方が香りが強い果物も多く、蒸留素材としても適しているそう。

それぞれの蒸留水は「エレメント」としてラベリングされていきます。

「僕としては“絵の具”を増やして行っている感覚なんです。鮮やかな絵画を描くのには色数が必要なように、多彩な香りを生み出すためにエレメントを増やしていっています」

「“こうしたい”という味が先にあるわけではなく、日々出会う素材と対話しながら考えていきます。毎日が人と素材との出会いに溢れていて、蒸留家として、とても恵まれた環境だと思っています」と福島さんは笑顔をみせます。

国土の多くを占める“中山間地”の可能性を、ここから

耕作放棄地を農地へと戻し、そこで育てた作物やボタニカルで、高付加価値の新たなものづくりを行い、地域に新たな“巡り”を生み出していくー‥。

「日本の国土のほとんどを、中山間地が占めています。そこでは合理的な大規模農業は難しく、管理もしずらいために耕作放棄地が増え続けているという現状があります。けれど、MORI NO NIWA がプロジェクトとして“自立する”ことで、中山間地にはまだまだ可能性があることを実証したいのです」と池田さんは語ります。

事業として“自立”にこだわるのは、他地域でも「再現可能」であることを示すためでもあったのです。

エリアに植樹されたばかりのハーブや柑橘の木はまだまだ小さく、これから時間をかけて豊かなエディブルガーデンへと成長していきます。ゆくゆくはガーデンを開放してのワークショップなども企画中だとか。

MORI NO NIWA がどう育ち どんな花を咲かせるのか、その成長を一緒に見守りたくなる場所です。

_____________

取材:2025年10月

文:柳田和佳奈

写真提供:ぶどうの森

| 名称 | MORI NO NIWA |

|---|---|

| URL | HP: https://mori-no-niwa.com/ |

| 住所 | 石川県金沢市岩出町ロ20番地1 |